Nella lezione La nostra percezione di essere io, concludo dicendo che l’io può essere convenientemente considerato come un’esperienza spirituale; credo che si possa spingere oltre questo linguaggio e dire che l’io è spiritualità, io sono spiritualità, ciò che essenzialmente vale di me è l’esperienza spirituale che di questo “me” riesco a portare avanti. Quest’esperienza così importante rischia in continuazione di vanificarsi, aggredita da tutto ciò che dentro e fuori di me congiura e milita contro di essa, non esclusa la tentazione di assolutizzarla, privandola di quanto di diverso ha bisogno per arricchirsi degli equilibri più fruttuosi. Prima, dunque, di preoccuparmi di far esistere la spiritualità in questo mondo, dovrò farla esistere in me, per non rischiare di parlare di qualcosa che io per primo non conosco. Per questo l’ovvia pratica necessaria è il silenzio, comunque esso venga organizzato e gestito.

La messa in guardia contro il mondo delle distrazioni e il richiamo al silenzio inducono a pensare ad uno stile di eremitaggio, che però oggi non può più ispirarsi ad immagini pacifiche da monastero o da eremo. Deve trattarsi necessariamente di un eremitaggio sofferto, una croce, un vivere mai contento di sé, un eremitaggio che non si rassegnerà mai a non cercare l’altro, perché la coscienza dell’altro, per quanto possa essere viziata, pur con tutto il suo essere male, il suo essere spiritualità universale e non umana, rimane comunque necessaria affinché la mia spiritualità non si riduca ad autocompiacimento.

In questo senso il bisogno di esistere nella coscienza di altri va sfruttato e gestito come occasione di arricchimento che è tale anche in mezzo ai micidiali squilibri altrui. L’altro mi uccide in continuazione, ma senza il suo uccidermi, o se comunque reagisco al suo uccidermi senza un camminare critico e autocritico, io posso solo esistere come essere vuoto di spiritualità. Ciò viene ad essere una risposta a Sartre che diceva che l’inferno sono gli altri.

Con altre parole, possiamo dedurre che, una volta che in questo mondo esiste la micidialità dell’esistenza degli altri, Gesù non avrebbe potuto far esistere nel mondo alcuna spiritualità meritevole di considerazione, se non affrontando di petto questa micidialità. Qui emerge un senso della vicenda di Gesù non tanto come vittima, ma come un io-spiritualità che non avrebbe potuto realizzarsi senza la spiritualità degli altri, anche se questi altri lo uccisero.

In altre parole, la morte di Gesù non è stata l’ultima parola, ma rimane solo parte di un dialogo, sia pur drammatico, in cui la non colpevolezza di coloro che lo uccisero attende ancora altre risposte; ci chiediamo, cioè, non solo come mai Gesù dovette morire, ma anche come mai i suoi uccisori non poterono sfuggire alla loro stessa decisione di ucciderlo. Ciò significa prendere sul serio l’esclamazione “perdonali perché non sanno quello che fanno” di Luca 23,34, un perdono che non è risolutivo del problema.

S’intende che un discorso di questo tipo è per persone avanzate in un cammino, persone che hanno avuto modo di sperimentare la grandezza, la consistenza critica e la capacità attrattiva di un’esperienza di spiritualità umana. In questo senso non condivido l’impostazione di Lévinas, che intende invece l’altro in una prospettiva che mi sembra troppo ottimistica, tutto sommato buonistica, non mettendone in dovuto risalto la micidialità, a cui d’altra parte gli uccisori stessi non possono sottrarsi e che il dramma di Gesù ha messo a nudo.

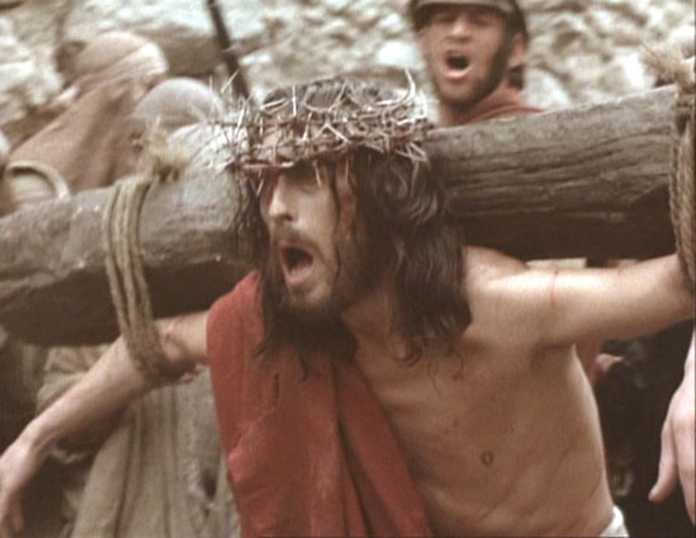

Nel corso del nostro essere morenti (il che significa che il nostro camminare viene in continuazione ucciso, ma siamo noi stessi ad andare in cerca dei nostri uccisori) la nostra risposta dovrà essere quella di continuare, in qualsiasi modo, a favorire e far esistere il camminare, insieme alla spiritualità che attraverso di esso si fa strada in noi. In questo senso assume importanza l’immagine di Gesù che si reca al Calvario per essere crocifisso: egli porta la croce, ma è importante che la porta camminando, mostrando, tra l’altro, che lo standard di riferimento del camminare è zoppicare, cadere, riprendersi, fallire, fare brutta figura con gli altri e con sé stessi.

Salve a tutti.

Siamo arrivati al post intitolato “Una sintesi”, in cui faccio una specie di riassunto di alcune tappe principali del cammino percorso e, a conclusione di questo riassunto, ho fatto riferimento alla morte di Gesù come a un evento sintetico, in grado di riassumere in sé una moltitudine di aspetti della spiritualità, del camminare umano.

Ora, proprio riguardo alla morte di Gesù, facevo capire che tuttavia anch’essa non può essere considerata una risposta definitiva, perché lascia tante domande aperte, tra cui la domanda della teodicea, o la domanda sul perché quelle persone che hanno ucciso Gesù si trovarono spinte a ucciderlo. Non ci si può liquidare dalla domanda dicendo “Va be’, loro sono i colpevoli, sono i cattivi”.

Ora, in questo senso, approfondendo il discorso, possiamo osservare che, per quanto riguarda la morte, teniamo presente anche il riferimento particolare che Heidegger fa riguardo al nostro essere: cosa siamo noi esseri umani se non esseri per la morte? Ora, riguardo alla morte, possiamo osservare che non esiste un atteggiamento definitivo, chiaro, ottimale, con cui pensarci o con cui affrontarla. Qualsiasi atteggiamento è oggetto, presta il fianco, a critica, obiezioni, è incompleto, ma proprio questo fatto, la morte come evento su cui non troviamo un atteggiamento su cui poterci assestare, possiamo tener presente che a volte ho detto che l’ideale del morire può essere considerato quando uno sta camminando, l’ideale è morire camminando. In questo senso potremmo anche provare ad interpretare in questo modo la morte di Gesù: uno che morì camminando. Altre volte ho suggerito un altro aspetto, dicendo che è diverso il morire orgogliosi di star lottando per qualcosa, ma il criterio è sempre quello, cioè dire un ideale della morte come morire camminando. Ora, questo discorso può essere collegato con ciò che ho detto appena prima, cioè dire questo morire camminando in pratica poi non è altro che il non potersi assestare su un atteggiamento definitivo. Quindi morire camminando significa anche stare sempre alla ricerca di quale può essere l’atteggiamento migliore, che non significa non sapere per niente cosa fare, perché già aver capito che essenziale è camminare è già qualcosa, non significa non sapere cosa fare. Sapere che è importante camminare significa già molto. Ora, parlando di questo, nel post precedente o nei video precedenti ho fatto riferimento anche all’importanza di considerare le cose, la spiritualità, da un punto di vista narrativo, quindi non tanto il riflettere, capire, scervellarsi, ma percorrere delle narrazioni. Ora, uno strumento privilegiato, primario, importantissimo, non perché lo dico io, ma perché la storia delle religioni lo dimostra, uno strumento importantissimo di sperimentare, percorrere narrazioni, è senz’altro la parola. La parola è uno strumento di crescita, evoluzione, cammino, anche se non è salvezza, non ci salva, perché nella nostra vita lo vediamo che, nonostante tante esperienze, tra cui la parola, i nostri problemi, la sofferenza del mondo, sembra rimanere quella che è. Ora, per quanto riguarda la parola, essa è un enorme strumento di cammino e quindi un importantissimo strumento con cui poter affrontare la morte, non solo di quando moriremo, ma già del morire nel presente, se, dicevamo, è importante morire camminando e quindi percorrendo narrazioni e quindi privilegiando l’esperienza che ci viene permessa dalla parola. Ora, purtroppo è avvenuto che, nella storia dei secoli, del mondo, purtroppo si è diffusa, almeno per quanto percepisco adesso nel presente, tra le masse o in generale, una certa sfiducia nei confronti della parola. In questo senso potremmo dire non solo tra le masse. Cioè dire, che cosa fanno i filosofi? Lavorano con le parole, anche se l’oggetto dovrebbero essere i ragionamenti, la riflessione, eccetera, ma poi questa riflessione è fatta in gran parte di parole. Ora, tante volte il filosofo appare come colui che mi prende in giro, mi inganna, mi imbroglia con i suoi giri di parole con cui mi fa sembrare bianco il nero e nero il bianco, insomma come se fosse un avvocato imbroglione, avvocato delle sue idee. Ma anche le religioni possono essere considerate con sospetto, perché anche nelle religioni la spiritualità è fatta di parole, di teologie, di riflessioni, che poi, girate in un modo e contorte, rivolte, approfittando delle nostre sensibilità, alla fine viene a succedere che la persona qualunque dice “Basta, non voglio sentire parole, non voglio sentire filosofie, teologie, basta, non ho più fiducia nella parola, semmai datemi azioni, non datemi parole”. In questo modo però credo che avvenga un buttarsi la zappa sui piedi, cioè un privarsi di uno strumento che in realtà può darci moltissimo, e allora credo che valga la pena lavorare affinché la parola non cada in questo tranello, vittima delle confusioni, dell’essere sommersi di parole, parole intrecciate che servono solo a creare il torbido, solo a creare confusione e quindi inganno. Ora, un lavoro che si può fare con le parole in questo crescere per morire crescendo, morire camminando, è quello di percorrere le narrazioni. Perché percorrerle? Per quello che ho detto, cioè dire perché non è detto che il riflettere, scervellarsi, capire, sia il massimo. Un’esperienza importante dell’esistenza può essere proprio quello di lasciar perdere le riflessioni e percorrere invece le idee, i paesaggi, le immagini, le esperienze, percorrerle per soprattutto gustarle e recepirle dentro di noi. Questo anche perché, se io non recepisco bene le esperienze, su che cosa rifletterò? Rifletterò casomai su cose recepite in maniera incompleta, superficiale, e allora ecco che il filosofo può risultare troppo superficiale se non medita, oltre che riflettere, se non si fa a compenetrare dalle cose su cui intende riflettere. Ora, in questo senso, credo che può crearsi addirittura qualche tipo di speranza, a somiglianza di come dicevo nel video precedente parlando di speranza, di mancanza di speranze. Cioè dire, questo lavorare con il crescere, con il camminare, con la parola, con il narrare, alla fine può farsi percepire come vita e uno può dire “Ah, sto vivendo” e può dire addirittura “Io voglio morire vivendo, non voglio morire come uno, quando morirò alla fine, poi, quando si fermerà il mio cuore, non vorrò essere come uno che in realtà è morto già da chissà quanto tempo perché ha rinunciato ormai a riflettere, meditare, sperimentare. Si può pensare: ma che guadagno avrai dall’orgoglio di essere morto vivendo? Perché questa prospettiva si rivela promettente per il presente. Cioè, l’idea che in futuro io voglio avere l’orgoglio di morire come uno che stava vivendo, stava camminando, stava lavorando, stava lottando per qualcosa, lo trovo umanamente diverso dal morire come uno che ormai aveva lasciato perdere tutto, deluso da tutto, e quindi attendeva soltanto che il cuore si fermasse. In tutto questo, quindi la meta, nonostante la meta uguale per tutti sia il morire, ma ora dicevo l’ideale morire camminando, morire vivendo, la meta, come ha avuto a dire anche il professore Jean Louis Ska, biblista, la meta può essere considerata la strada. Cioè, non devo vivere con l’ossessione “Non sarò tranquillo, non sarò in pace finché non avrò trovato il luogo dove fermarmi”. Il luogo da trovare non è il luogo in cui fermarsi, il luogo da trovare è il luogo in cui camminare, quindi già ci sono nel luogo da trovare, il luogo da trovare è la strada. Solo che la strada non ci si presenta come qualcosa di confortevole, consolante, come è per esempio invece la casa, il padre, a cui facevo riferimento anche nel video precedente. Ma allora un lavoro da portare avanti nella nostra spiritualità quotidiana può essere proprio questo, cioè lavorare per far sì che anche nella strada ci siano momenti di morbidezza, di confortevolezza, di dolcezza. Questo può essere riflesso anche, può essere riscontrato, nell’esperienza raccontata dal popolo di Israele, che camminava in continuazione, migrava, e viveva nelle tende. Quindi il luogo dove trovare conforto non era tanto la casa, ma la tenda, la tenda come luogo di spiritualità che è una via di mezzo tra la casa, che non si muove mai, e la strada, dove invece non si può stare fermi, perché si è “in mezzo a una strada”, quindi in maniera instabile. La tenda può essere una specie di simbolo della spiritualità, così come la parola, il camminare, il narrare. Quindi questo è un lavoro che può valere la pena di essere portato avanti, cioè far sì che la nostra esperienza di strada non rimanga nella percezione tradizionale, la strada come luogo di abbandono, di essere rimasti “in mezzo a una strada”, senza riferimenti, ma la strada come un luogo in cui ci si può anche soffermare, provvisoriamente si può mettere anche una tenda, per ristorarsi e riprendere il cammino. Arrivederci alla prossima.

Leave A Comment